ねんどの素材解説2021(2)モデルマジック、ハーティクレイ、焼成粘土など

(1)モデルマジック

自分にとってとても重要なねんど素材「モデルマジック」について、前回より続きます。

今回の作例は少しドン引きされる内容かもなので 笑、特に、怖いのとか苦手な方はお気をつけて。

前回「ねんどの素材解説2021(1)石紛粘土、モデルマジックなど」へのリンク

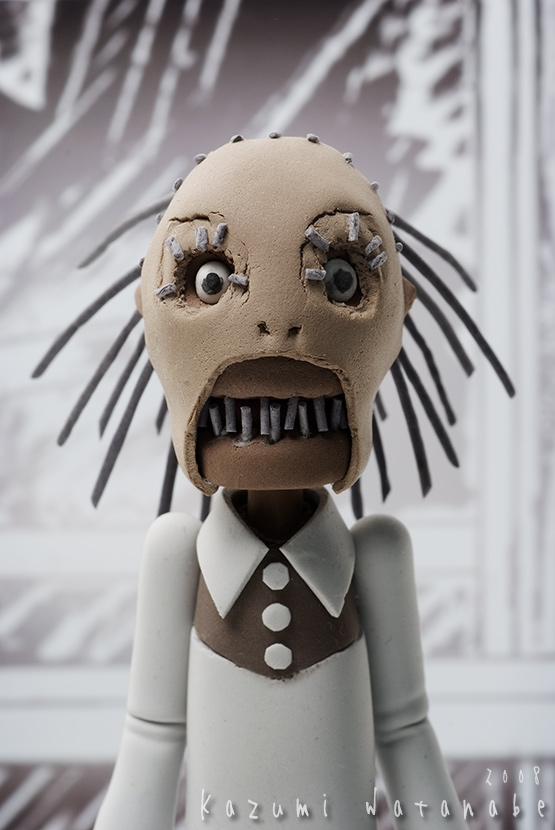

モデルマジック作例4「モクメ」

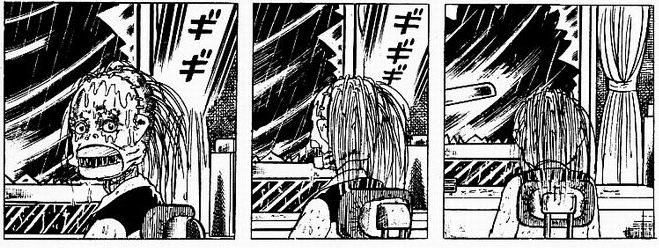

「ねがい/楳図かずお」少年サンデー 1975(昭和50)より、モクメ。

2008年に初めてモデルマジックを触って、これで4体目。原作シーンを写真で再現したくてせっせと取り組みました。

(楳図かずお「ねがい」より引用)

作っている最中は夢中でテンパっていますが、後でこうして比較すると、原作のモクメは怖いだけでなく優しい目をしているんですね。

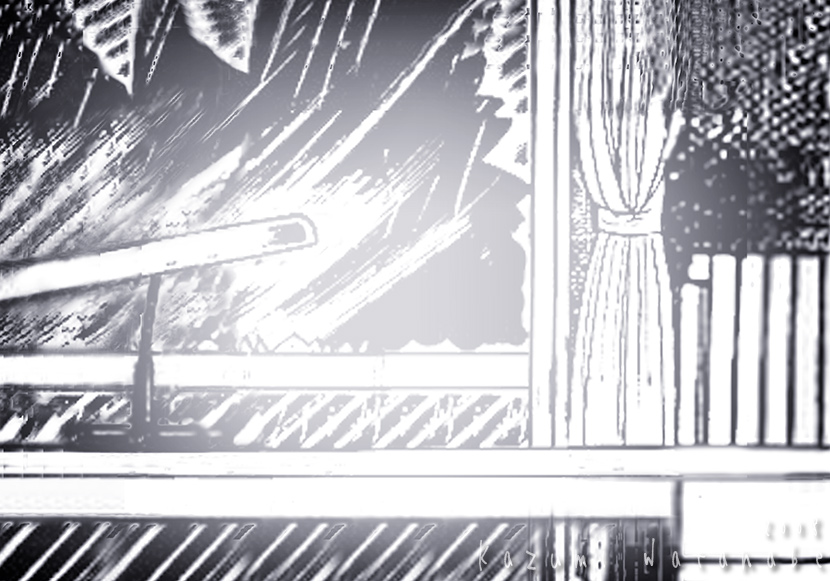

背景はマンガのコマを加工してA4にプリントアウト。人形の向こうに置いて完全アナログ手法で撮影しています。昭和特撮が好きなので、CGよりもこういう手づくりの工夫が好みです。

背景画像は、周辺部に比べ中心部を明るく持ち上げて、主役の人形を引き立たせるように工夫しています。写真照明(ライティング)の考えの応用ですね。

元々が広告写真のカメラマンなので、ねんどのHOW TOだけでなく撮影技法や、写真レタッチの解説などもたまに入ります。

そういえば、現在はミラーレス一眼で動画が撮れるので、これをこのままで動画も作れそうですね。「ギギギ」と、擬音と、書き文字も入れて。・・撮影したくなってきた 笑。

ねんどに慣れてきているので、身体の作りのバランスなど3作目までに比べてしっかりしてきていますね。腕の曲げ方の皺など、ディテールも少し上達しています。

それは良いのですけど、前回書いたモデルマジックの事情で手持ちの粘土が少なく、上の振り向きシーンのモクメの背中の椅子は、節約して背もたれしか作っていません。代わりになりそうなねんど素材も探さねば・・

モデルマジック作例5「デロリンマン」

「デロリンマン/ジョージ秋山」少年ジャンプ 1969(昭和44)~ 少年マガジン 1975(昭和50)~より、デロリンマン。

ねんど人形習作の5作目。2009年になりました。前作モクメの時と比べ、ちゃんと顔が似せられるようになってきました。

「魂のふるさとにかえれっ!」

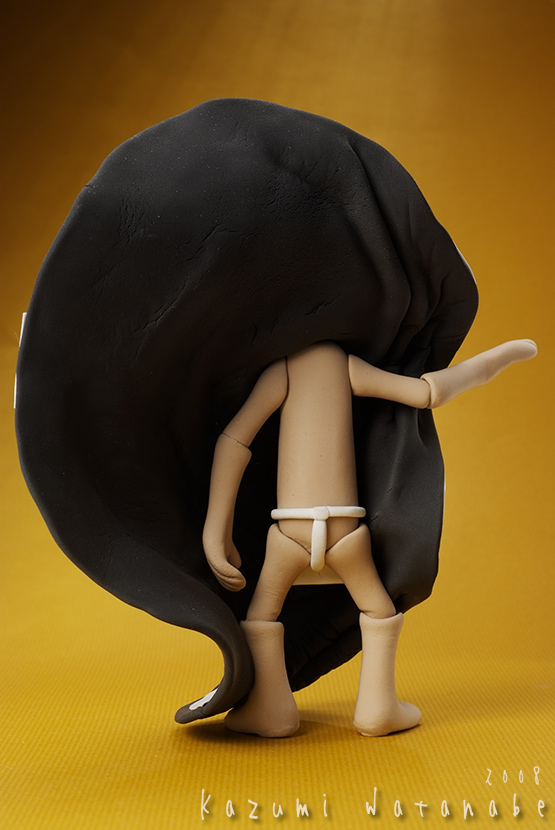

颯爽とマントを翻すデロリンマン。・・

・・しかし後ろから見るとこんなオチでした。

このマントの大きさは、縦で23センチくらいだったと思います。これだけ広くて大きなパーツを作れた粘土は、今のところ私の知る限り軽量澱粉粘土のモデルマジックしかありません。

足を2パーツに分けて作っています。現在なら、ボディと両足の5パーツをまとめて1パーツで造型できるようにもなりました(パーツ数が少ないほど作業時間は縮まります)。ただし、足に直線の骨組み(串など)を入れられるのが前提なので余り大胆に膝を曲げられませんが。

例「黒岳の怪物ヤカン太郎」の膝(まっすぐな串が入っています)

マントの黒色はかなり白色で薄めています。写真写りをまず前提に考えるので、黒色は明るめに、白色はややグレーに調色するようになりました。前回第1作目の「ダラビチ博士」を見直すと、黒色が真っ黒に潰れているのが分かると思います。

色といえば、気づいた方もいらっしゃるでしょうか。ボディの色が上の写真と違います。実は、実際はこの色で作っていて上2枚はレタッチで色を変えています。

昭和マンガの古本はかなり揃えていますが「デロリンマン」はついに手に入らず、当時刊行された復刻版表紙の色使いを参考にしたらオリジナルと違っていたんです 笑。この時はまだネットで探してもほとんど資料も出てこず・・不覚ですね。

Photoshopで緑色レイヤーを作り、「乗算」の設定で肌部分に重ねています。マント表面のつぎはぎも全部白色にしていたので、同様に青・赤・黄色レイヤーを。

(2)ハーティクレイ

デロリンマンのマントでモデルマジックをたくさん使ってしまい、いよいよ手持ちが少なくなったのでパジコの「ハーティクレイ」を試してみます。

・有名メーカー製で手に入り易く、値段も安い。

・軽量粘土。軽さはモデルマジックとほぼ同じ。

・紙粘土をクリーミーにした感触。モデルマジックのような粘りはないが、所謂ねんどとしてはこれが普通の感触でしょう。ハーティクレイで作品を作る人もちょくちょく見かけます。

ハーティクレイ作例「大海獣」

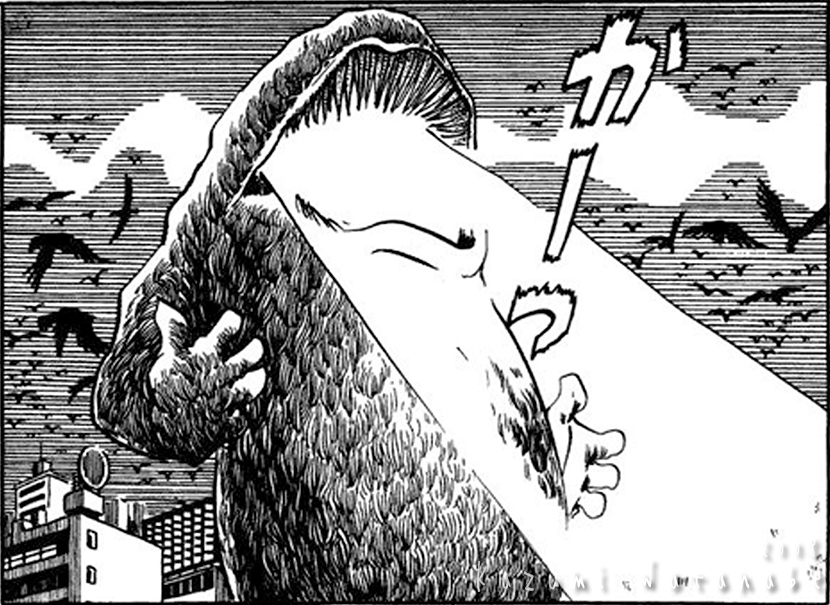

「墓場の鬼太郎 大海獣の巻/水木しげる」1966(昭和41年)より、大海獣。

子供時代に親戚の家で初めて読んだ少年マガジンの鬼太郎が「吸血鬼エリート」と、「大海獣」でした。「墓場の鬼太郎」タイトルが「ゲゲゲ~」になったのは、この少しだけ後だったと思います。

ねんど人形制作の6体目。2009年。

この場面を再現したくて、Photoshopで合成。

ノーマルな状態では右から左向きにしたかったので、合成版では左右反転もさせています。現在なら腕を動かせるように制作しているので、どちらでも構いませんね。

ハーティクレイの使用感は悪くないものの、やはりモデルマジックの「粘り」を求めてしまいます(「粘り」と「戻り」がない分、体表の毛のモールドがくっきりとしています)。これ以後モデルマジックを節約のために、ハーティクレイを「芯」にしたりと使い分けるようになりました(背景のビルがたしかそう作った気がします)。といってもモデルマジックの方がどちらかというと特殊なタイプのねんど素材ですので、一般的な粘土細工を楽しむ方には入手しやすいこちらが合うのかもしれません。

この大海獣の「歯」はハーティクレイでは作れず、モデルマジックを使用しています。

(3)焼成粘土

前回の素材解説 1 で、’90年代の初めに「石紛粘土」と共に挫折した「焼成粘土」。

温度設定ができるオーブンで十数分焼いて固めるケミカル素材。ねんど好きや原型師さんが集まる「関東ねんど会」で、プロ原型師さんに勧められて十数年ぶりにチャレンジしてみました。2009年。

身体の前半分だけを彫るように作っていき、前半分を一度焼いて硬化させた後に、それをベースにして後ろ半分を盛り削りして完成させるという技法を教わりました。このような棒立ちポーズであれば、絵を描く感覚で楽しめます。複雑な姿勢になるとかなりな空間把握の能力が求められるでしょうね。「型」で抜いて「複製」することを前提に制作する原型師さんならではの、キャリアで培われた技法と思います。

昔試した焼成粘土は「スーパースカルピー」という最も使われているものですが、この時は「プロスカルプト」という新しく出たばかりの、原型師さんお勧めの品でした。スカルピーの若干のパサパサ感(練ると解消されるが、割と堅いので練ると手が疲れる)が初めからなく、柔らかめで使いやすかったです。スカルピーにも、私は触ったことがないですが「グレイスカルピー」という種類が人気で、旧来からある「スーパースカルピー」よりも使い勝手は良いとも聞きます。

いずれも「フタル酸エステル」という有毒成分があるので注意です。複数の原型師さんにお話を伺うと「血尿が出る」「子供が産まれなくなる」と聞きました。上の「半分こ技法」では手に持つ部分にラップを巻いて、直接肌に触らないようにしています。焼成時のガスにも注意ですね。

その頃原型師さん方には、造型用へら「スパチュラ」「紙やすりの肌理の種類、スポンジやすり」などツールや、その使い方についても教えていただきました。改めまして、感謝です。

焼成粘土作例「タケシ」

「少年時代/藤子不二雄A」少年マガジン 1978(昭和53)~79 より、タケシ。

こういう短髪だとモデルマジックでねんどを2色くっつけて作るのは無理だったので(特に耳ぎわの鬢のところが細かすぎる)、後から着色前提の焼成粘土の練習にタケシくんを起用。

「塗り」の絵の具も、原型師さん方より「シタデルカラー」という水性アクリル塗料を教えてもらいました。

イギリス GAMES WORK SHOP 社のウォー・シミュレーションゲーム「WAR HAMMER」などで遊ぶミニフィギュアの「塗り」に使われていた塗料で、性能の良さからフィギュアの塗りなどにも広まったそうです。

筆塗り時の「絵の具の伸び」「下地の隠ぺい力」が抜群で、素晴らしい塗料でした。

焼成粘土で制作したものはこのタケシくん1体のみですが(もうちょっと、立体感を出すために服の重なりのシャドウ部など塗っても良かったですね)、10年以上経った今でも、この時のシタデルカラーは軽く水をつければ遜色なく使えます。

前回、今回とマニアックな作例ばかりですみません。どうしてもこういうのが好きでつい、やってしまうのです。おっさんなので、引かれることには慣れています 笑。

この「モクメ」の質感を見ると、やはり私はモデルマジックが好きだなあ。次回もモデルマジックと、その代替に使えるねんど素材を探し続けることとなります。