ヤマタノオロチ ねんど古事記の4

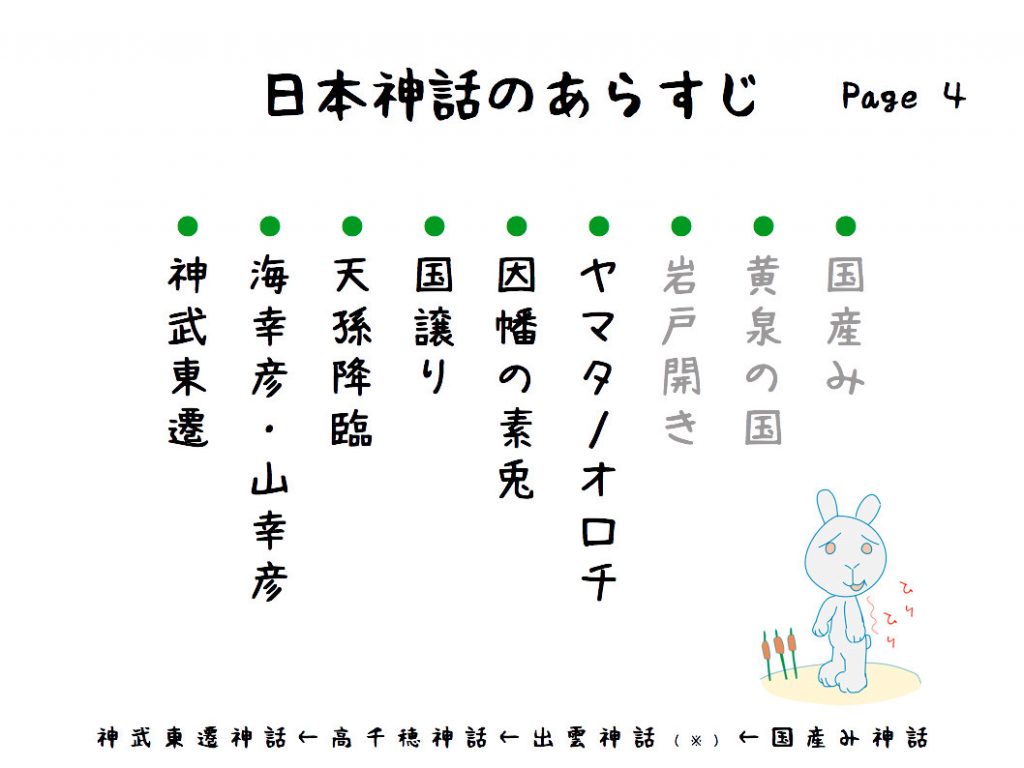

出雲神話の「黄泉の国」から、高千穂神話「岩戸開き」を経て、もう一度舞台が出雲神話に戻りました。「ヤマタノオロチ」です。

高天原を追放されたスサノオノミコトが出雲の地に降り立ち、ヤマタノオロチという化け物を退治し、クシナダヒメを妻に娶って宮殿を築くという、そんなお話です。

この写真の背景なのですが、島根県雲南市の「菅谷たたら」といいまして、日本の古代の製鉄場です。ちょっとこの時、迂闊でしてオロチのお腹をグレーに作ってしまったのですけれど・・今日持ってきました、新しく作り直した方のオロチはちゃんと赤にしました・・オロチのお腹は血のように赤いというのが伝承でして、これはですね、川底など鉄分が多く、よく見ると鉄サビの色というか赤いのですね。

こういうものが、オロチのお腹が赤いという伝承につながっていると思えます。

またこの「菅谷たたら」はですね、映画の「もののけ姫」の舞台がこの、古代の製鉄場だそうです。

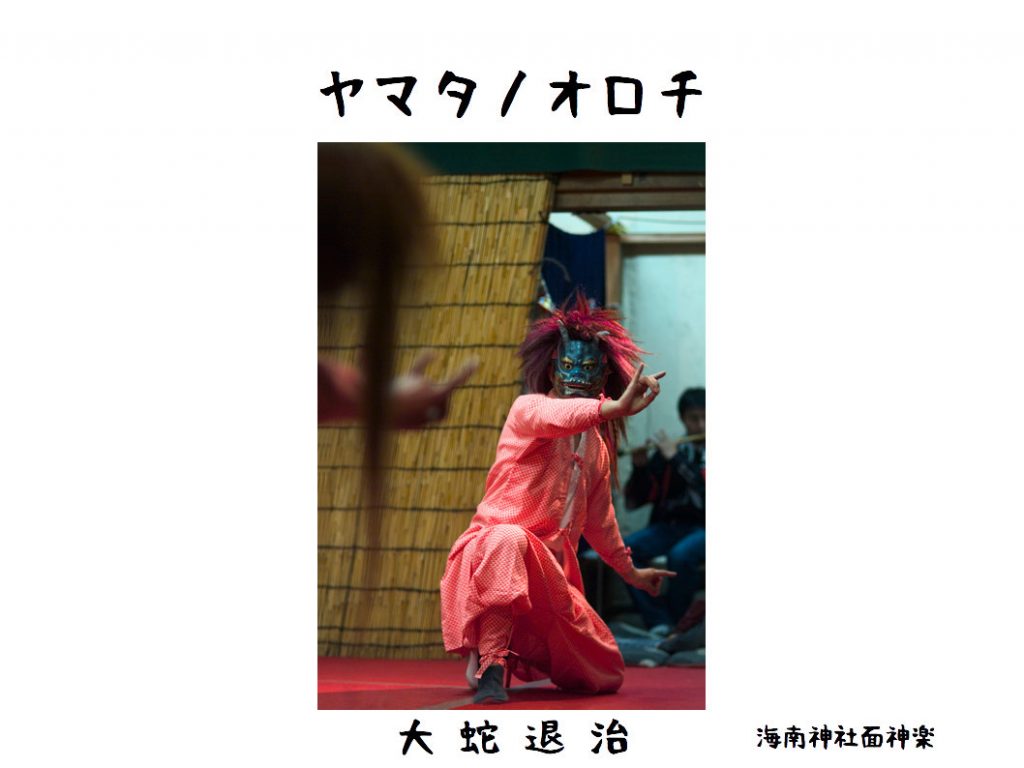

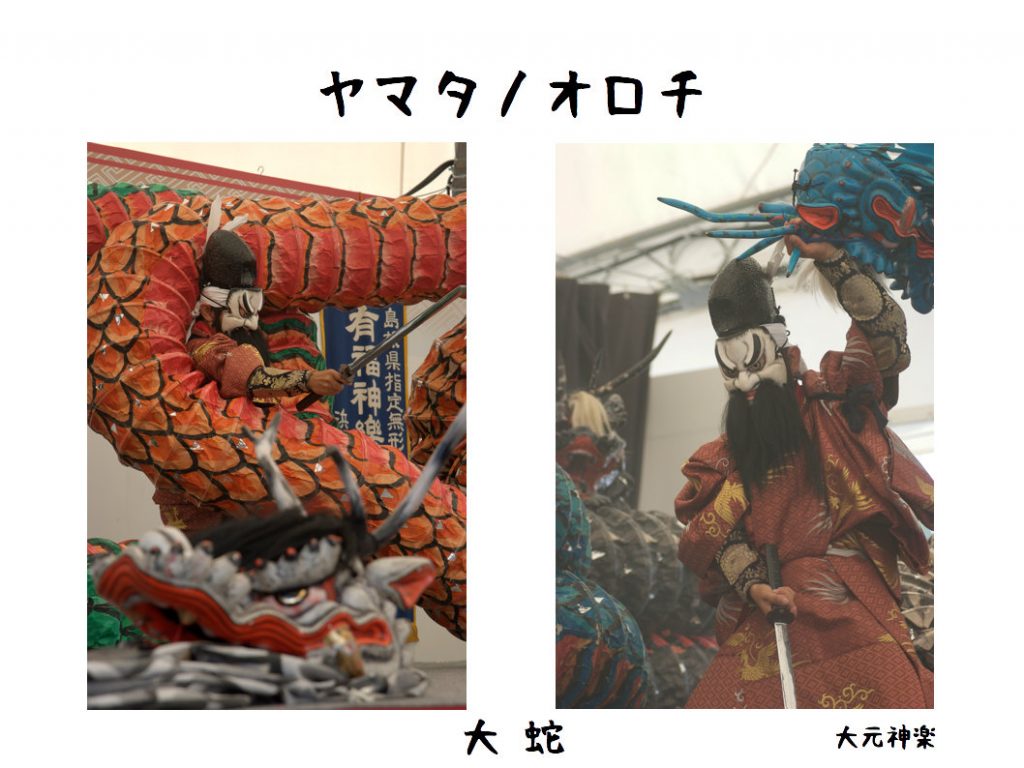

はい、また「ヤマタノオロチ」は、お神楽などでも有名な演目でして、私もいくつか写真撮影させてもらっています。お神楽の色々なオロチを、ちょっと見てみましょう。

大分県庄内神楽の「大蛇退治」、雲取神楽座。

中臣神楽座。

阿蘇野神楽座。大分県庄内神楽カレンダーでは、「大蛇退治」がトリを務めます。

さて「ヤマタノオロチ」というと、皆さん、でっかい蛇腹の大蛇を思い浮かべられると思うのですけれど、実はですね、蛇腹の技術というものは、明治から始まったものでして、それ以前は〜

〜それ以前は、こういったヤマタノオロチが主流だったようです。

先ほどの「岩戸開き」の、江戸の里神楽の流れ、神奈川県三浦市海南神社面神楽の「大蛇退治」です。

スサノオの仕掛けで、お酒を飲まされている場面ですね。この後、首をはねられたりするのですが。

さて、こちらは〜

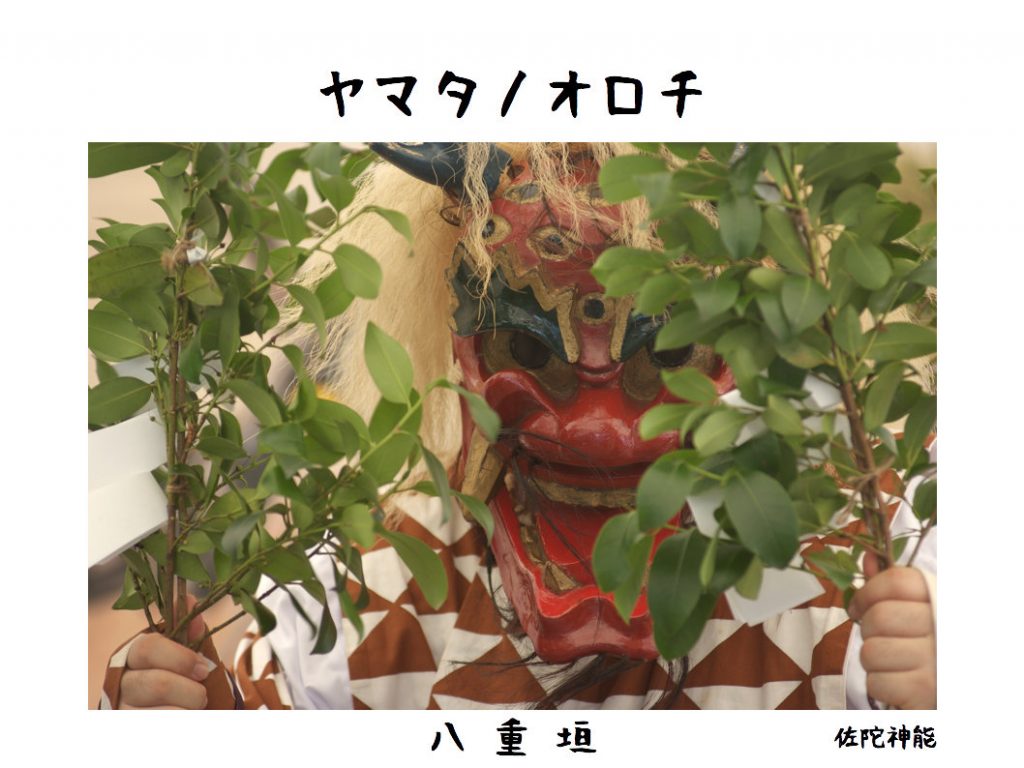

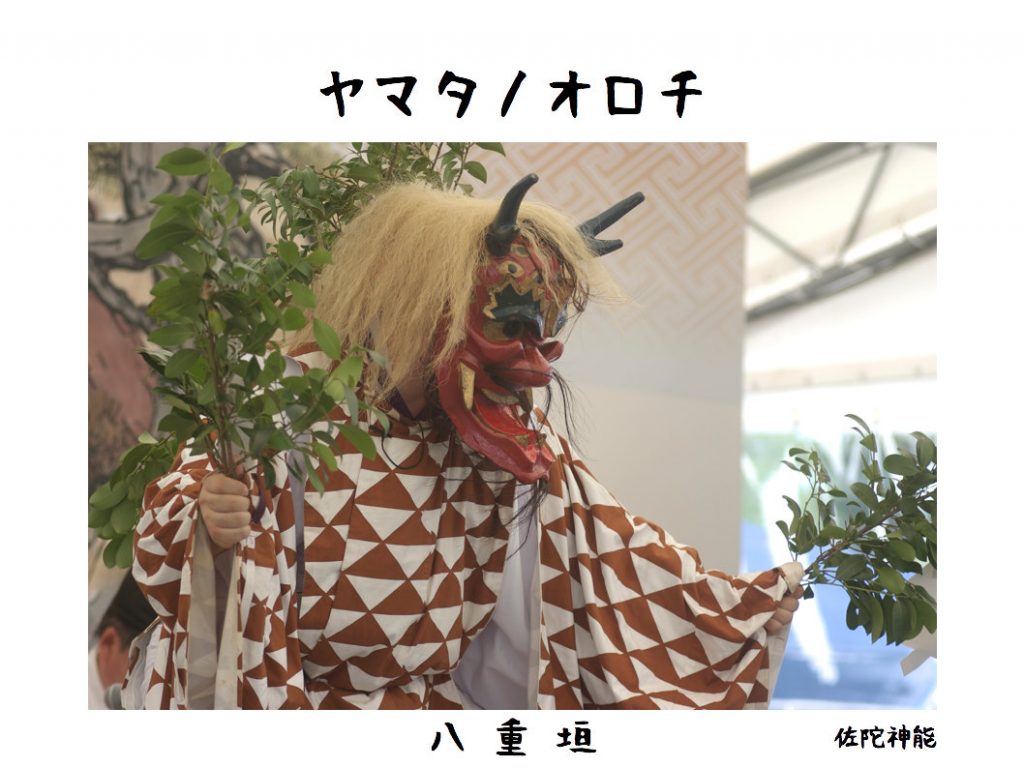

〜こちらは、島根県の佐陀神能。お神楽そのものの源流といわれています。

これを、よく見ていただきますと・・〜

〜・・顔をアップ。

目玉が16コあるんですね。これで、ヤマタノオロチの8つのアタマを表現していたようです。

これが、一番最初のヤマタノオロチなのですね。次は、同じく佐陀神能の、スサノオノミコトを見てみましょう。

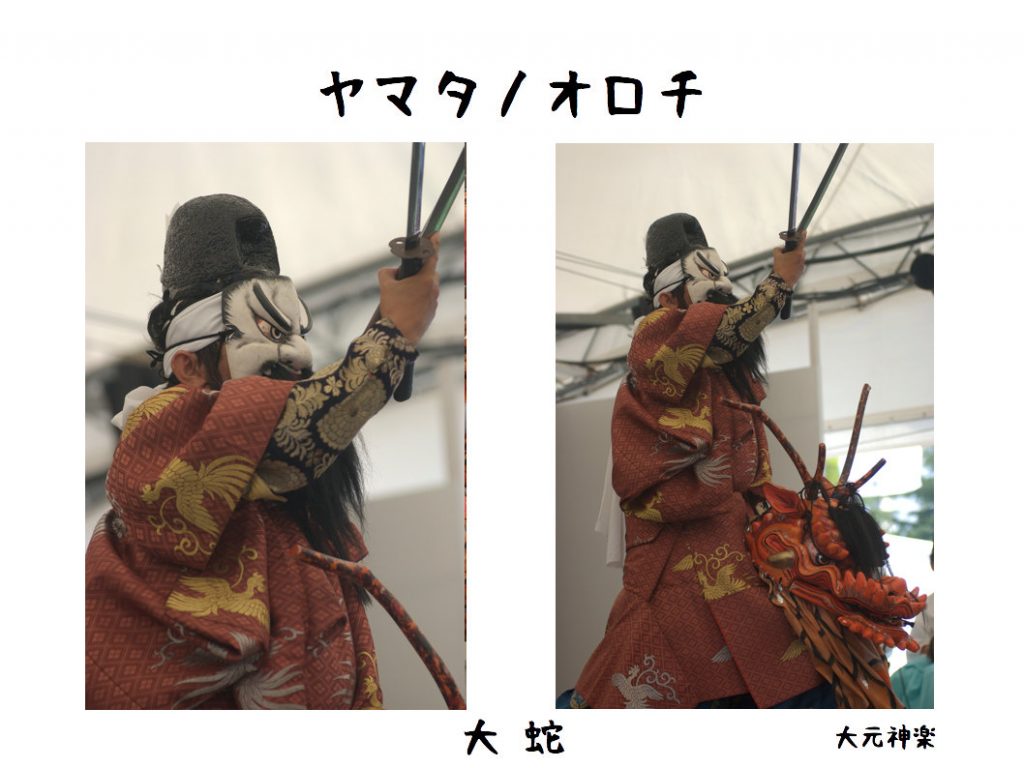

スサノオノミコトです。先ほどまでのお神楽写真のスサノオとはまた違って、とても優しいお顔をされてますね。私の人形のスサノオノミコトは、こちらの流れのお顔を参考にさせてもらっています。

で、今、剣を2本持ってますね。これも後で少し、ご説明します。

はい、今度はそして、大元神楽、島根県のですね。すごく強そうなスサノオです。大蛇を退治して、首をはねました。〜〜

〜最後に、尻尾を切るとカチンと音がして、中から剣が出てくるんですね。これが「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」といいまして、後に「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」となる剣です。

なぜ、こういう神話、最後に鉄が出てくるのかといいますと、先ほどの製鉄場の話もありますが、何らかの鉄の技術革新のお話がベースにあるのではなかろうかと、そんな風に思えます。銅の時代から鉄の時代に移った頃のお話なのだろうか・・など。

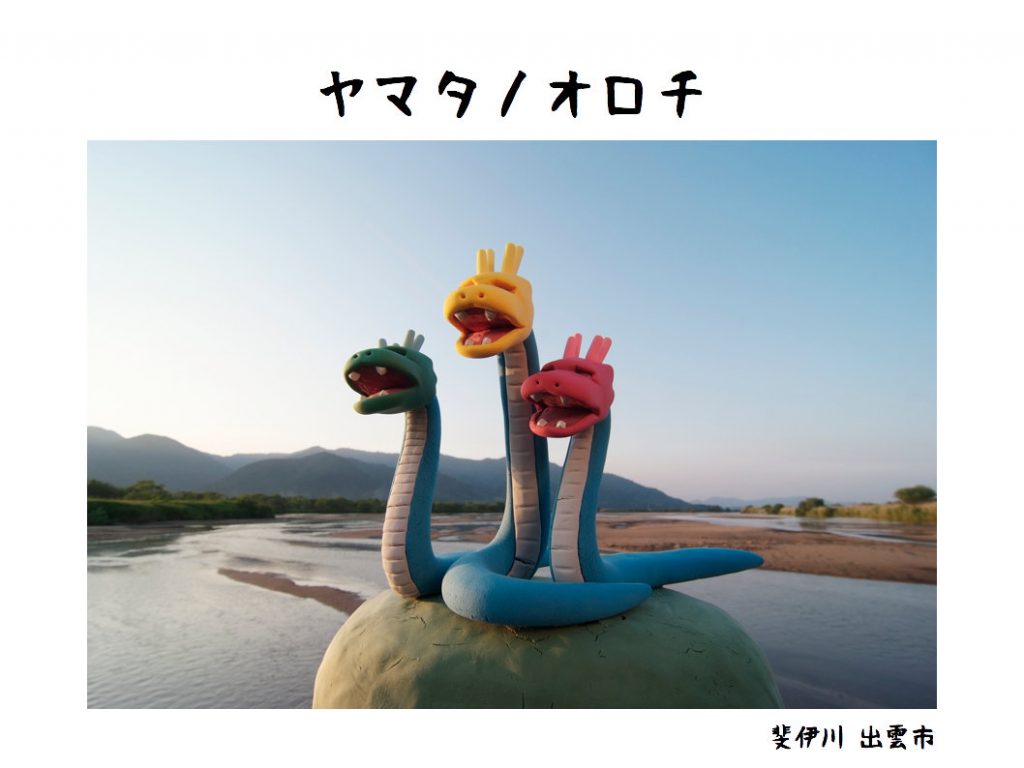

で、ヤマタノオロチです。こちらロケ地は出雲市の斐伊川という、先ほどの菅谷たたらの最下流なのですが、非常に、広くて浅い川でして。

ちょっと水の量が変わると、どんどん川の形が変わってきます。そのうねりも、ヤマタノオロチのイメージになったのではないかと。それと、浅い川だけあって非常に、洪水が起きやすいんですね。なので、ヤマタノオロチは洪水の暗喩だったのではないかともいわれています。〜〜

〜〜その、ヤマタノオロチを退治した、・・灌漑の技術でもって洪水を食い止めたのがスサノオ・・というかスサノオの一族というか、技術を持った横のつながりなのか、神話ですからはっきりとした事は分からないのですが、製鉄だったり灌漑だったりの技術を持った人たちのお話だったのだろうかと、そういう風に考えております。

そして、菅谷たたらと、斐伊川の間にですね、こちらは雲南市の「天が淵」という場所なんですけれど、ここが、ヤマタノオロチの棲家といわれています。

これ、ヤマタノコロチを写真に入れてみました。2012古事記編纂1300年「神話博しまね」のマスコットキャラクターとして、活躍してくれました。

・・ヤマタノオロチのお話の締めになります。

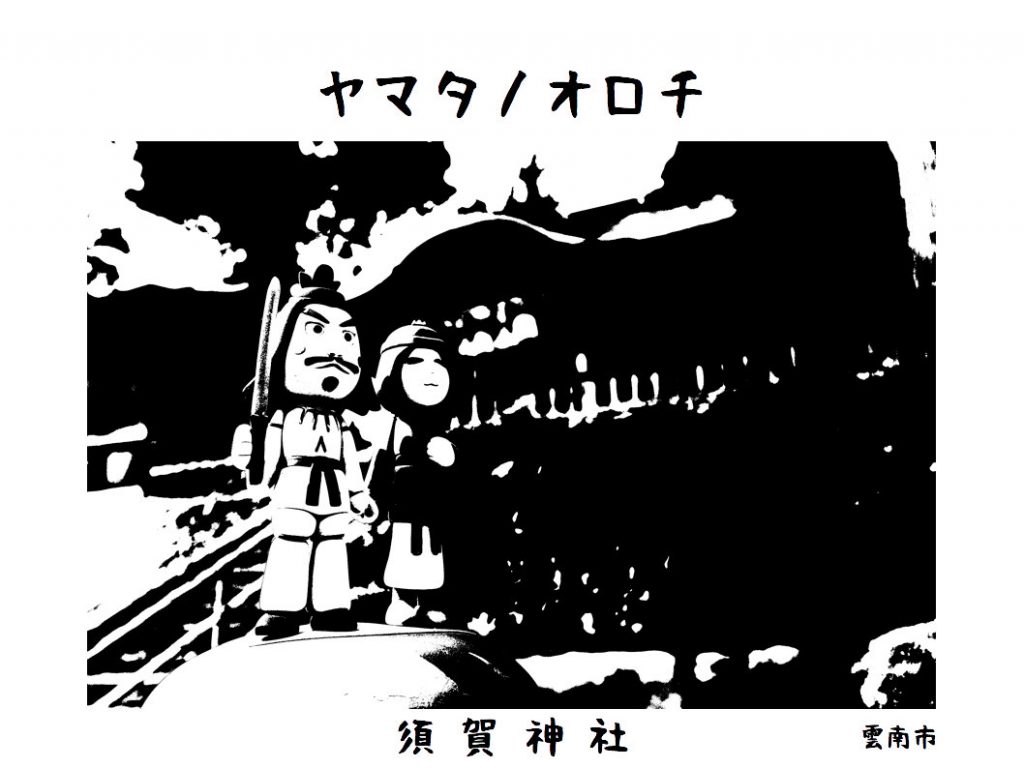

オロチを退治したスサノオは、クシナダヒメを妻に娶って・・ここは、雲南市の「須我神社」というところ、スサノオとクシナダヒメの新婚のお住まいなんですが、ここが「日本初の宮」・・日本で最初の神社といわれています。

この背景にある碑文に刻まれているのですが、オロチを退治したスサノオが、歌を詠むんですね。お神楽の最後でもよく聞かれると思いますが〜〜

八雲立つ 出雲八重垣

妻籠みに 八重垣作る

その八重垣を

・・という歌です。聞いたことある方、いらっしゃいますか。あ、たくさんですね。意味は〜〜

八雲が立ちのぼる出雲の国の、立ちのぼる雲は八重垣を巡らせたようだ

妻を篭らせるために、宮殿に八重垣のように垣根を作った

まさにその八重垣を巡らせたようだなあ

〜〜というものです。

これで、「ヤマタノオロチ」のお話は終わりになります。

次は、スサノオから6代後の、オオクニヌシの神話になります。休憩時間は大丈夫ですか?